飛雲会では、「展覧会部」「講習会部」「作品研究部」「厚生部」「資質研修部」の5つの部に分かれて、さまざまな活動を行っています。2024年(令和6年)度のそれぞれの部の活動内容をご紹介します。

展覧会部

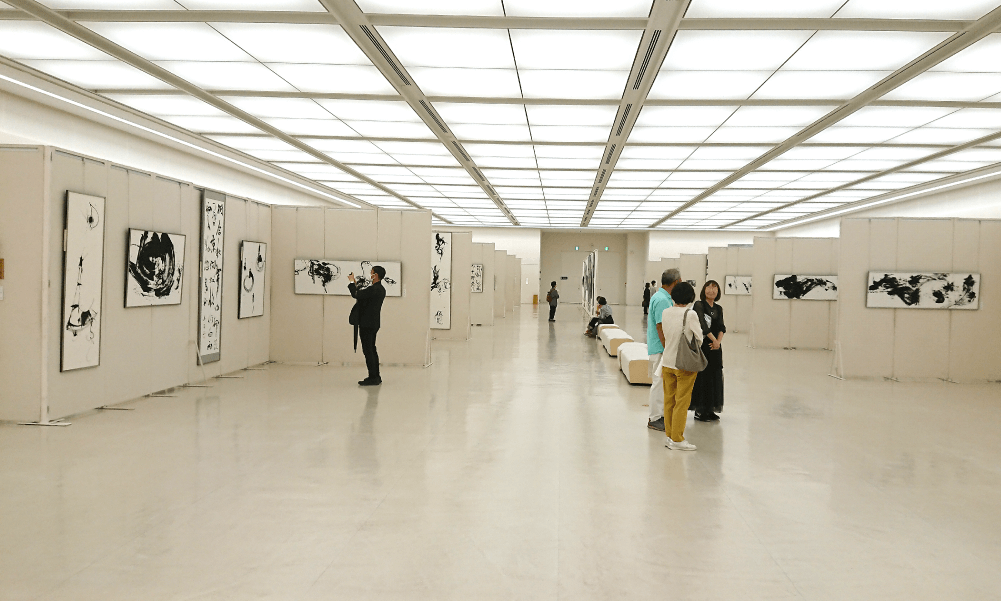

令和6年度 展覧会部活動報告「第 77 回飛雲展」

飛雲会創立85周年の今年「現代書の総合展」第77回飛雲展を開催。

「上田桑鳩先生と宇野雪村先生によって作られた飛雲会は革新的な書を生み出す書人たちの集団として全国に知られる存在となっています」(会長案内文より)その歴史を受け継ぎ、飛雲会の存在を示した3日間でした。

| 期日 | 令和6年10月18日(金)~20日(日) 原田の森ギャラリー(兵庫県立美術館王子分館((戸市灘区原原田 ) 本館1階・2階大展示室 |

| 出品数 | 262点 |

| 部門別出品数 | A部(前衛書)197点/B部(前衛書以外)65点 |

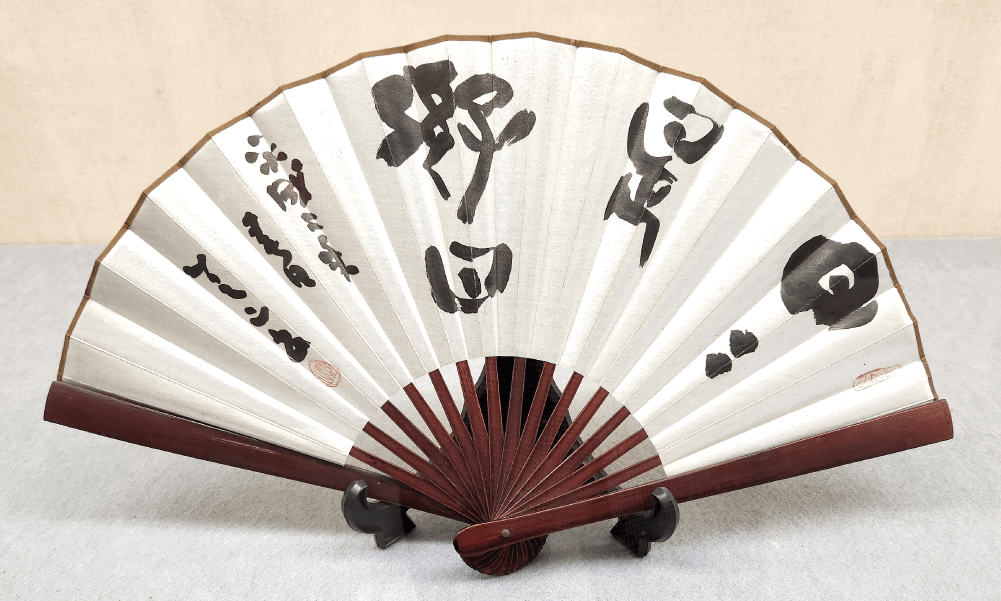

特別陳列「上田桑鳩とその周辺」東館1階展示室

軸装作品を主に、同人所蔵の五十数点を陳列。飛雲会創設の師である桑鳩作品とともに次の7人の作品を展示し、桑鳩の書の遍歴・系譜を概観できるようにしました。

- 桑鳩が志向・傾倒し作品を蒐集した書人(日下部鳴鶴・中林悟竹・貫名菘翁)

- 桑鳩が指導を受けた書人(井原雲涯・近藤雪竹・吉田苞竹・比田井天来)

作品解説会 (本館1階展示室)19日(土)

講師は岡本正志理事長。参加者約100名を前に前衛書表現の意図や工夫、鑑賞の仕方などを丁寧に解説して盛況。一般来場者から「前衛書に親しみが持てた」という声も多く聞かれました。また会員の貴重な学習の場ともなりました。

表彰式・祝賀会(ラッセホール)20日(日)

表彰式では後援5団体から寄託賞授与、兵庫県芸術文化課・兵庫県芸術文化協会の祝辞を受けました。厳粛な雰囲気の中で入賞者一人ひとりが賞状を受け取り受賞の喜びに浸りました。

表彰式後会場を改めて祝賀会。来賓に戸市灘民文化振興財団、戸市新聞社事業局、兵庫県芸術文化協会。99名の出席者で飛雲展の成功を喜び合い、和やかな懇親と祝賀の時間を持ちました。

第78回飛雲展は令和7年10月17日(金)~19日(日)原田の森ギャラリーで実施予定です。

講習会部

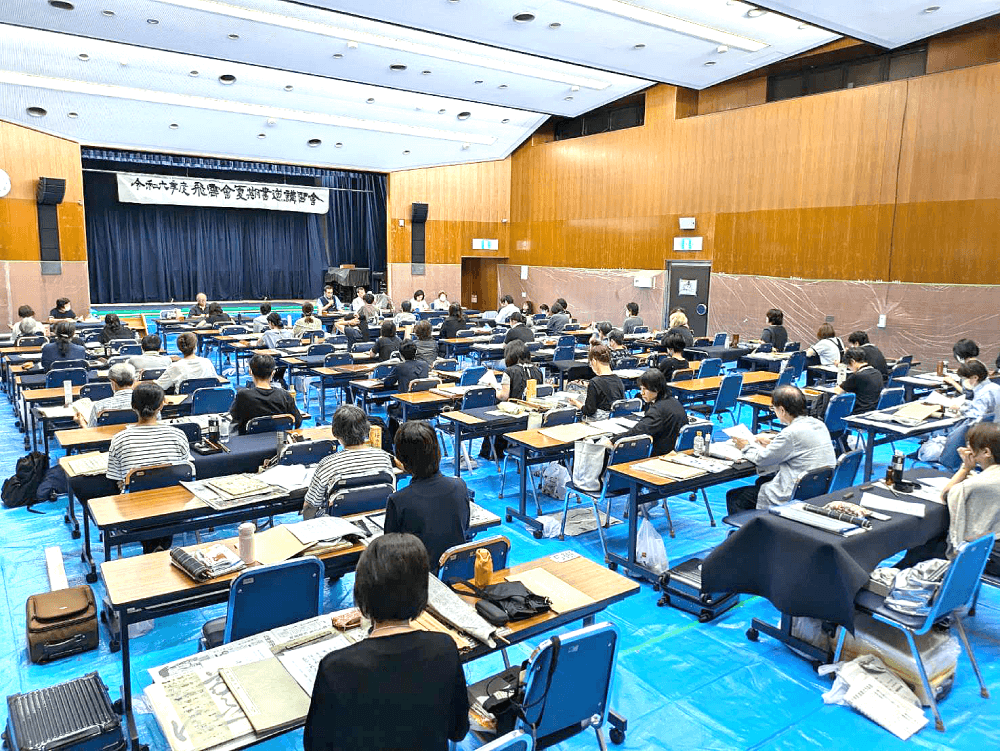

令和6年度 講習会部活動報告「飛雲会夏期書道講習会」

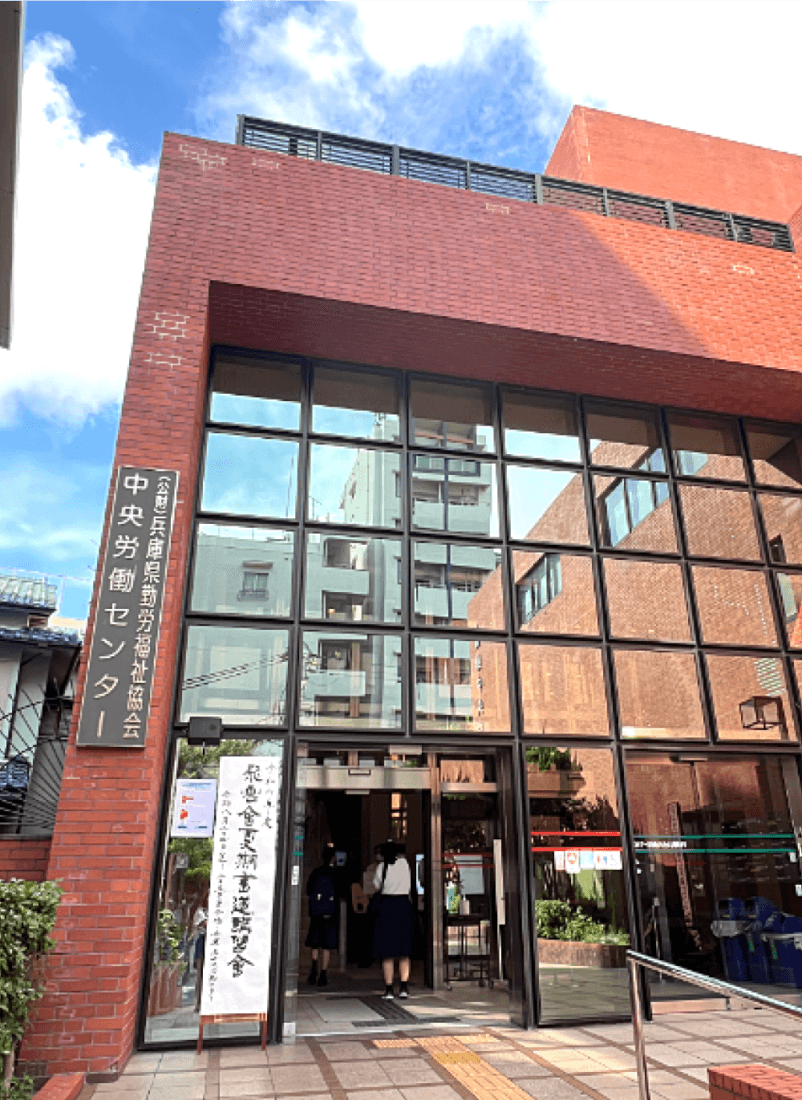

8月24日(土)、25 日(日)の2日間、令和6年度の飛雲会夏期書道講習会を兵庫県中央労働センターで実施しました。

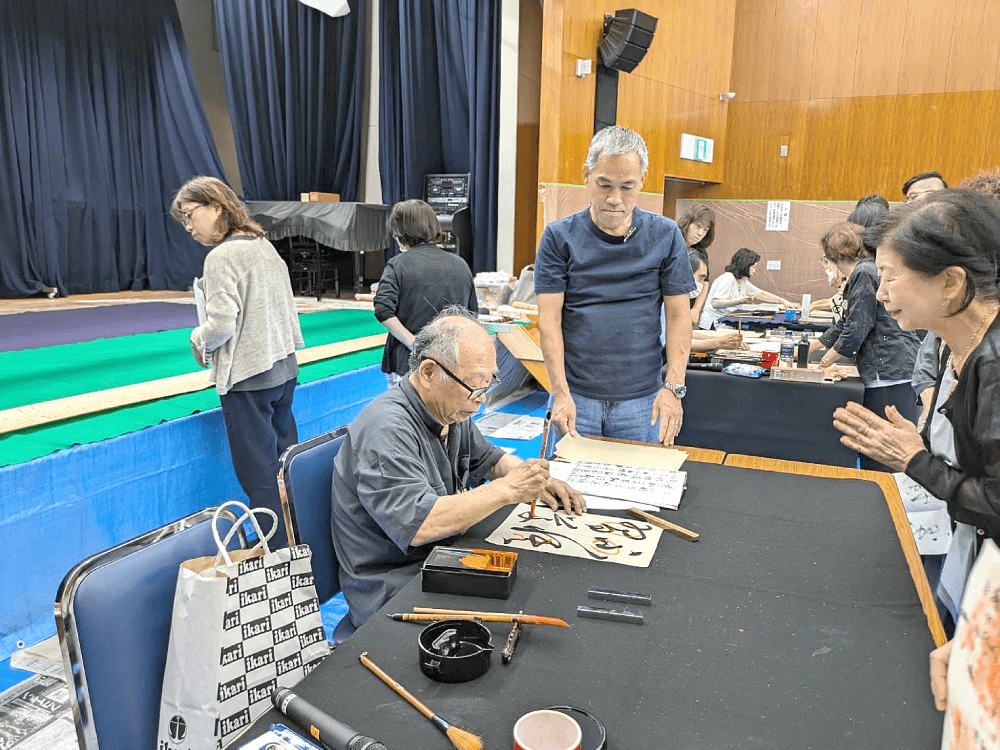

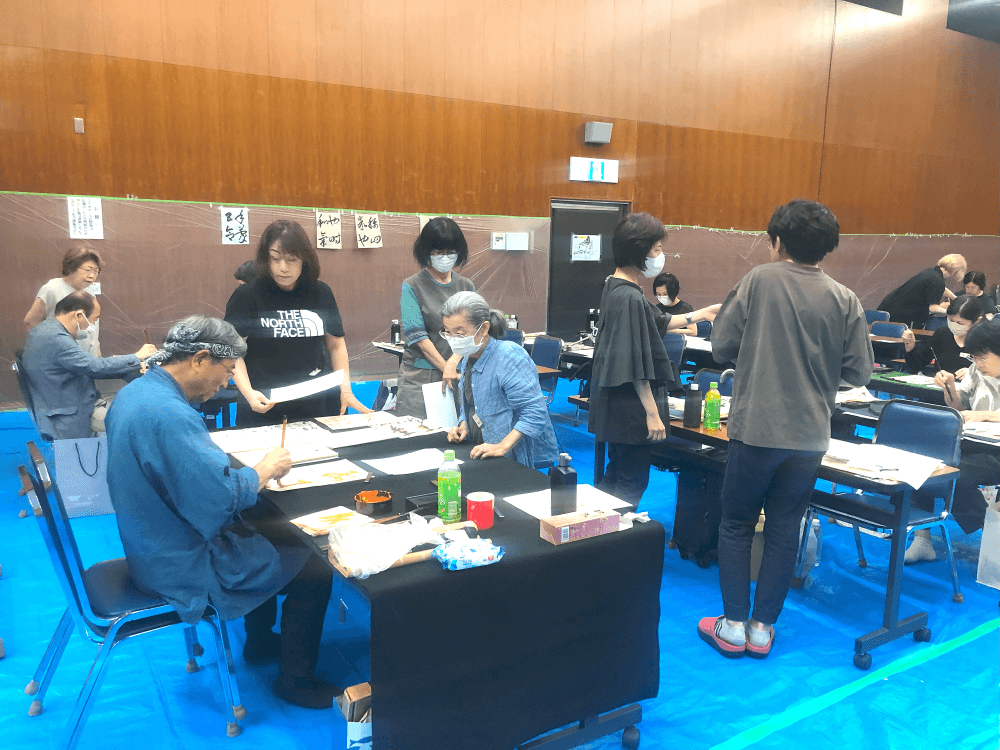

墨象研究「宇野雪村賞作品制作(実技)」、古典研究「孫過庭 書譜(臨書実技)」、「藤原佐理 離洛帖(臨書実技)」について、学習を深めることができました。

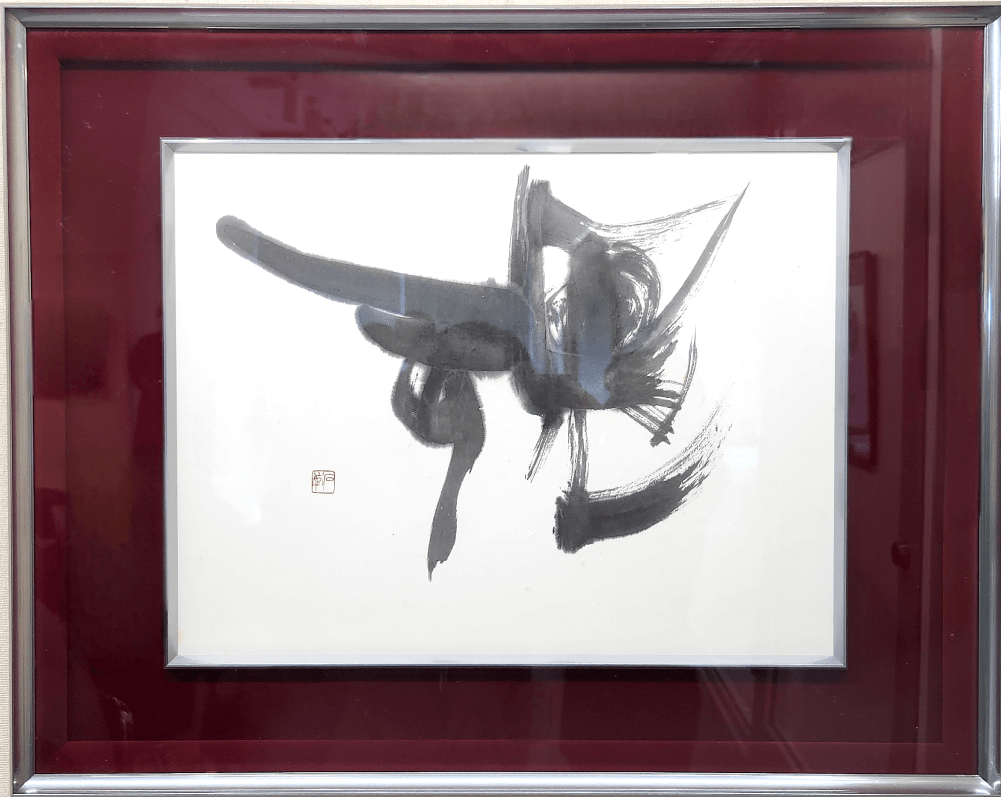

墨象研究では、講師の先生方の席上揮毫もあり、用具用材の工夫や筆使いを間近で見ることができました。

普段の練習とは違い、多くの講師の先生方が気さくに作品制作の指導にあたられ、新たな発見があり、今後の書道芸術の作品づくりの糧となったのではと思います。

この講習会には飛雲会の同人、準同人、会員、一般や学生の方、そしてホームページをご覧になって申し込まれた方が参加されました。

これからも墨象や古典臨書、創作書を学びたい方々に広く門戸を開き、共に学べる会でありたいと思います。

作品研究部

令和6年度 作品研究部活動報告

恒例の作品研究会を3月30日(日)午前10時から午後4時まで、兵庫県学校厚生会館2階にて開催しました。参加者は総勢60名で、有意義な研究会になりました。

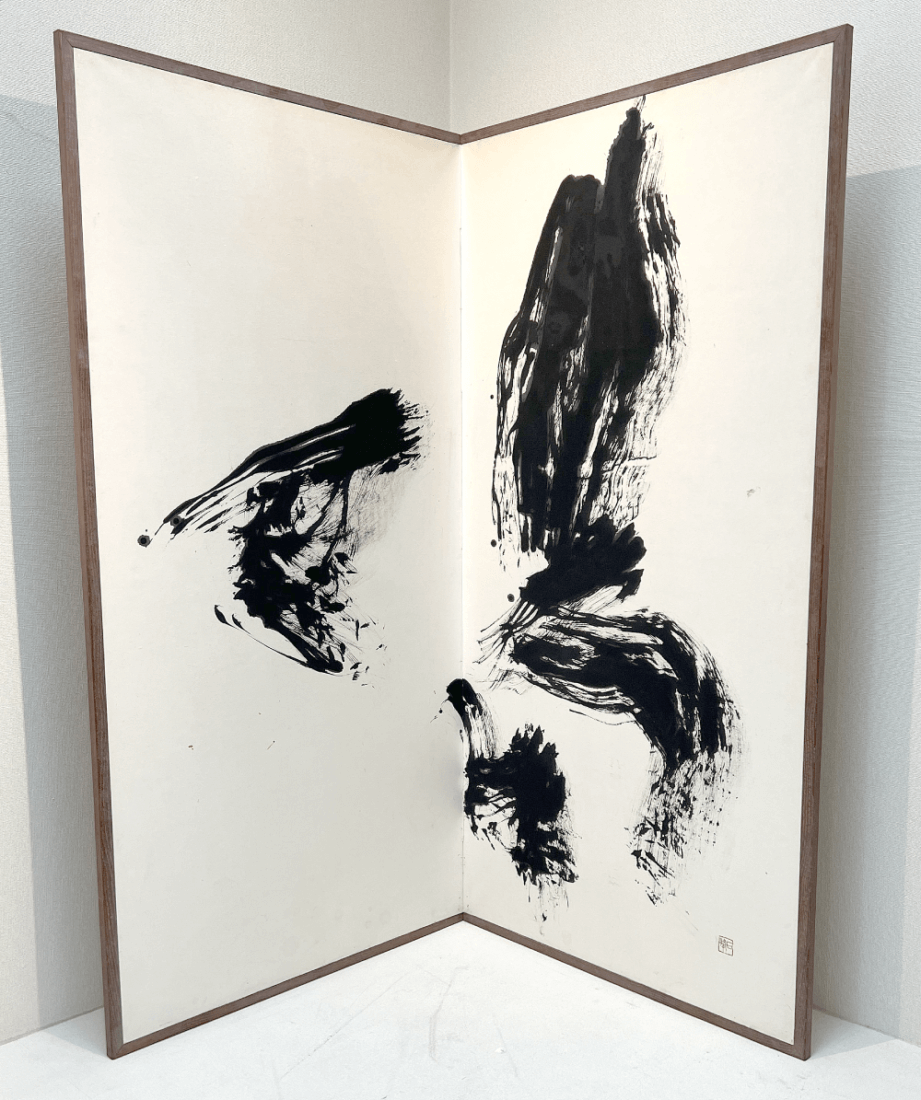

午前の部は、岡本正志理事長のご挨拶後、佐伯孝子研究部部長の司会進行のもと、藤川智彦研究部副部長の講師紹介後、原雲涯奎星会常任理事による毎日書道展作品制作に参考となる作品揮毫と講義を実施していただきました。

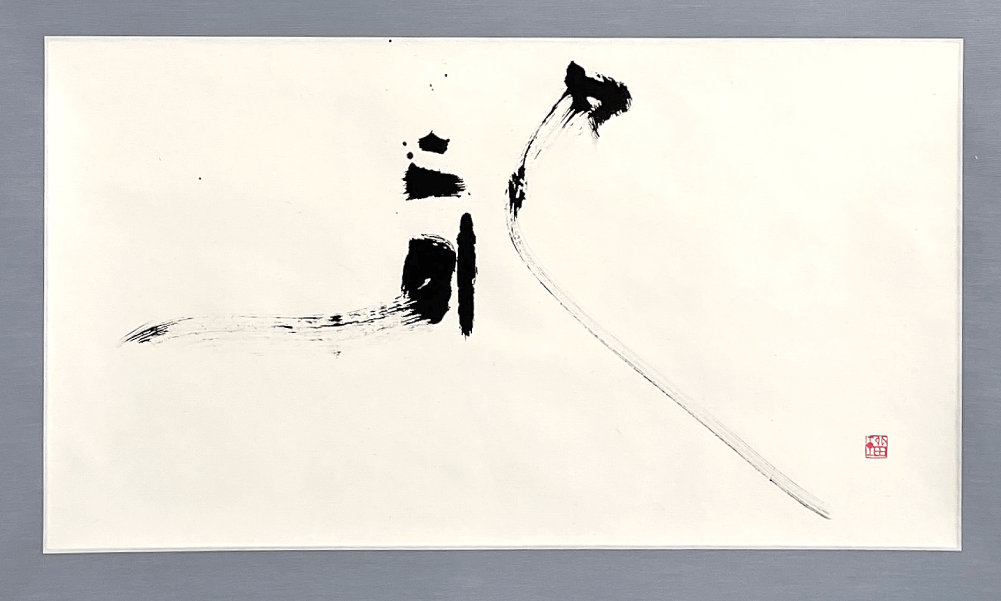

漢字作品、詩文作品、前衛作品など多くの作品を書きながら、説明と解説をしてくださいました。空間の白の活かし方、さらに、落款の位置など、具体的に示していただく様子を見学できましたのは、またとない良い機会であったと思います。

(空間の白の活かし方、落款の位置など具体的に示していただく)

午後の部は、牛丸好一会長のご挨拶後、岸濤風先生の司会進行のもと、筒井忍研究部副部長の講師紹介後、原雲涯、牛丸好一、中西浩暘、濵田宙子、岡本正志、島田啓敬、安藤明美、岸濤風、左右津安輝子、谷野成子、池田孝治、菅原美由紀、佐伯孝子の審査会員の先生方から、毎日書道展作品の講評と添削が行われ、一人一人に丁寧に良い点、改良を加える点、さらに、より作品効果をあげる方法などを詳細に説明していただきました。作者はもちろんのこと、見学者にとっても大いに学ぶことがあったと思います。

最後に牛丸好一会長、原雲涯奎星会常任理事、岡本正志理事長より、的確な総評をいただいて閉会といたしました。

作品研究部では、毎日書道展、奎星展などの全国規模の書道展出品に向けて、先生方のお力添えを頂きながら、さらに意欲的な作品創りに役立つような研究会ができればと活動しております。

今回は約30点の持参作品となりましたが、次回はさらなる積極的な参加を期待しております。今後もより一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

厚生部

令和6年度 厚生部活動報告「上田桑鳩ゆかりの書家三人展」

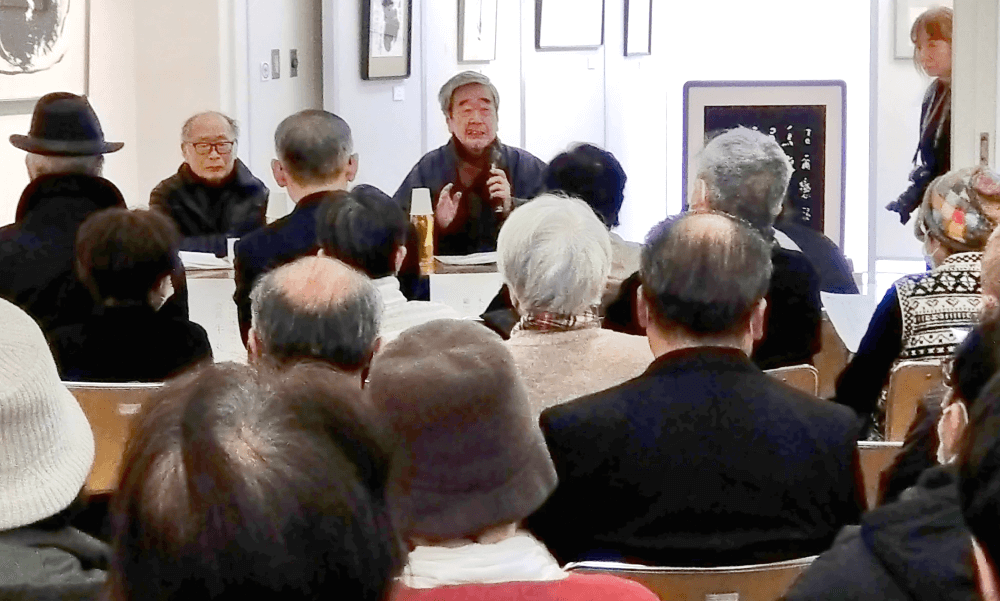

2月9日13:00〜14:30、三木市立堀光美術館にて「上田桑鳩ゆかりの書家三人展ー上羅芝山・神澤知丘・髙郷石峰ー」ギャラリートークが開催されました。

司会は三木市美術協会顧問の公森先生。飛雲会会長牛丸先生のお話から始まり、関係者による師の紹介がありました。

上羅先生はとても温かいお人柄で、時間を忘れて指導され、「力を抜け」と今でもお言葉が聞こえてきそうな気分になりました。

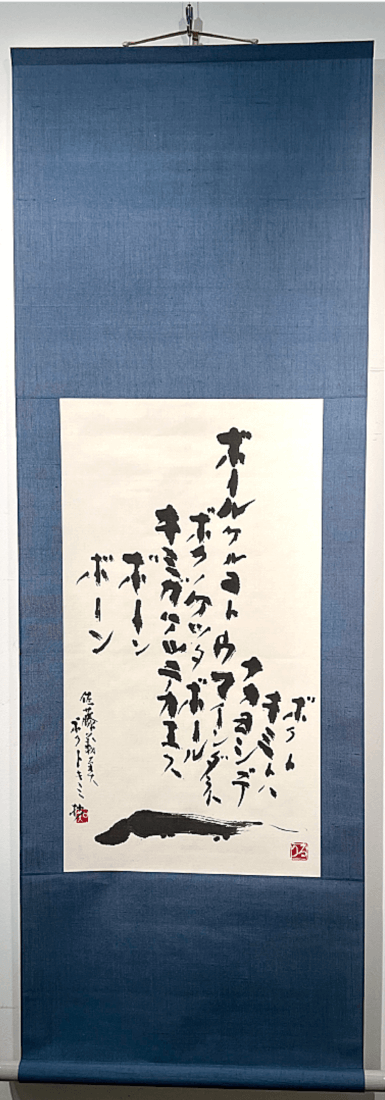

神澤先生は他者と競い合う作品ではなく自分自身を表現することを重視され、個展や社中展を多くされていたとのこと。髙郷先生は教師を職業として、農業をし、書道をやるという、ご子息は亡くなってから父の偉大さに気付いたとのこと。上羅先生の漢字作品、神澤先生の漢字仮名交じりの作品、髙郷先生の一字の作品、そのいずれにも上田桑鳩先生から宇野雪村先生に続く流れが受け継がれていると感じられました。用意された椅子もいっぱいになり、たくさんの方が会場に集まり熱気あふれる会場、盛会でした。ありがとうございました。

資質研修部

令和6年度 資質研修部活動報告 「仮名研究会―初歩から散らし書き作品へ―」

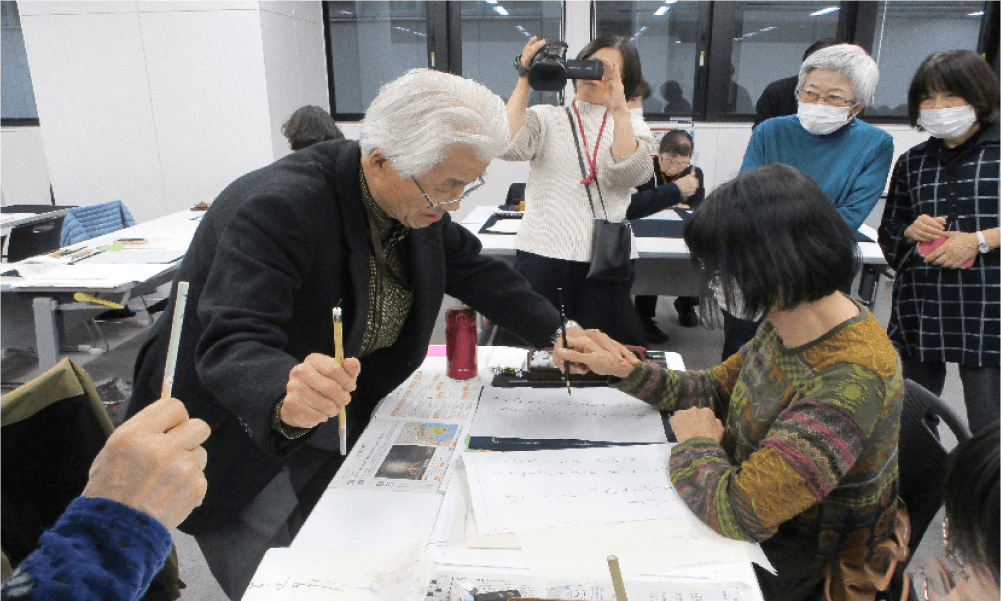

11月24日(日)10時~16時に、神戸市立中央区文化センターで、飛雲誌の詩文部の手本の揮毫でお世話になっている香瓔会の先生を講師にお迎えしてご指導いただきました。

当日は初歩の方から指導者まで経験もさまざまな50名が参加しました。

午前は講義を中心に、始めに小筆の持ち方、構え方、指の動かし方を丁寧に教えていただき、仮名の線を中心に学び、単体から連綿までしました。

午後は実技で行(ぎよう)をどう書くと美しい表現ができるかをお話しいただき、その後半紙に三行書き、四行書へと受講者のペースで取り組みました。講師の先生方は受講者のもとを回りながら手を取り、実際に揮毫をして下さるなど終始厚く丁寧にご指導くださいました。繰り返し添削をして頂くうちに、格段に作品の出来栄えが良くなっていきました。

丸一日休む時間も惜しんでの講師の先生方の熱く丁寧なご指導と参加者のみなぎる意欲で充実した研究会になりました。改めて講師の先生方に心から感謝申し上げます。